|

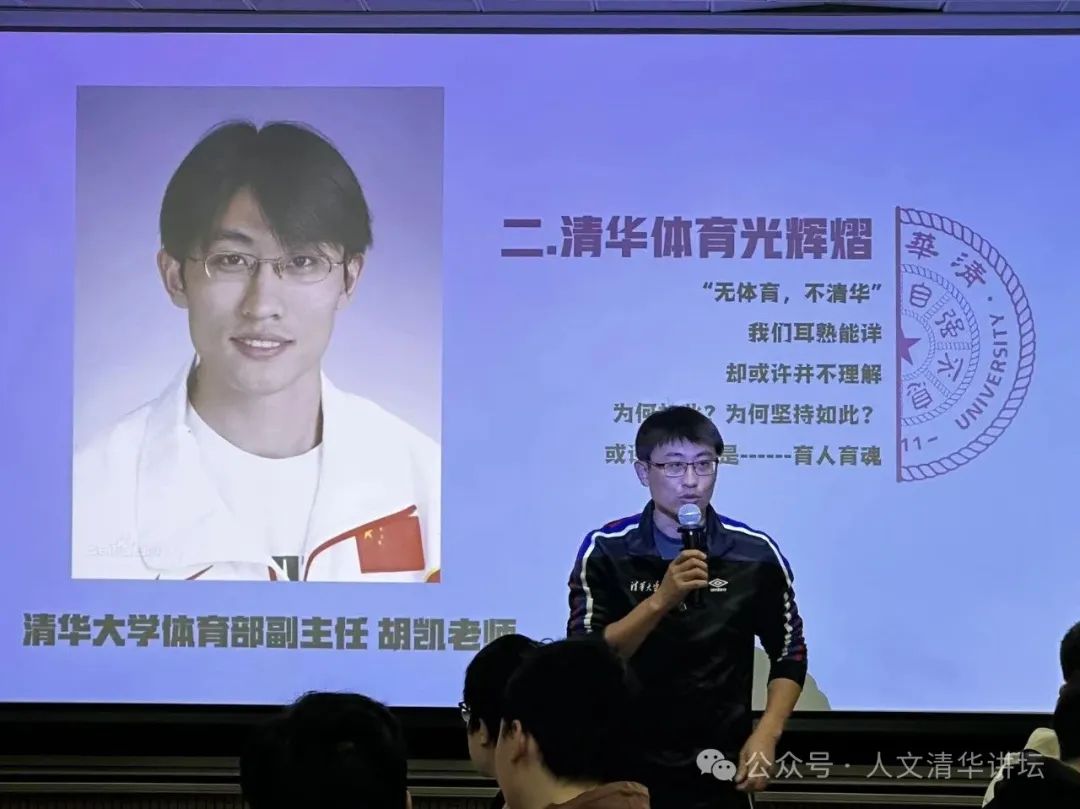

原创 刘师昭 人文清华讲坛 在清华大学114 周年校庆之际,4月22日晚7点,“人文清华”讲坛将推出青年学者专场第二季,3位清华80后学者,中国首个百米世界冠军胡凯、社会学学者严飞、历史学者周思成将联袂推出“人生没有标准答案”。一起来了解一下演讲嘉宾之一,胡凯老师的精彩故事~ 他是清华园里的“眼镜飞人”,也是我国首个百米世界冠军。从清华学生运动员到青年教师,他追求卓越的初心从未改变。 他曾登上巅峰——在2005年夺得世界大学生运动会男子100米冠军,获CCTV十大体坛风云人物和中国体坛殿堂级大奖十佳劳伦斯冠军奖的最佳新人奖,也曾在伤痛中“坠落后升起”,在2008年北京奥运会中闯入男子100米比赛第二轮、4*100米接力决赛。如今他成为清华百年体育精神的传承者,秉持“忒修斯之船”的人生哲学坚守初心,希望能让体育场上的张弛智慧,化为每一个学生人生的“节奏器”。 他就是"眼镜飞人"、清华大学体育部副教授胡凯。

1 清华园里的“眼镜飞人” 2001年1月,青岛高三学生胡凯练习短跑的时间不过才三个月。彼时的他在清华冬令营体育特长生选拔赛上,刚一发力就把起跑器蹬飞了。"我当时立刻停下来,请求重跑一次。"就是这一次机会,他跑出了10秒70的成绩,让清华大学体育部的李庆教练看到了这个年轻人身上未经专业训练的“野生”潜力。教练当场认定:就是他了! 9月,胡凯进入清华大学经管学院学习,成为了李庆教练回国任教的“开山首徒”。李教练从不“压力”学生,总是如慈父般鼓励与呵护运动员。作为德国哥根廷大学体育科学研究所的博士,李教练将运动理论与清华“体教结合”模式融合,创建出一套科学的高校运动员培养模式。胡凯回忆起“老李”,总能想起他常挂在嘴边的“顺其自然”四字箴言,让学生在放松和控制中寻找到自己的节奏,而不是一味地压榨身体,去“内卷”。

2002年高校运动会夺冠后身披校旗 在清华训练的日子,胡凯始终兼顾着“学生”与“运动员”的双重身份。与大多数刻板印象里的短跑运动员不同,他总是戴着一副眼镜,有一种文质彬彬的书生气质。胡凯在校时非常刻苦——每天下午3点到6点的3小时高强度训练后,有时候“累得连饭都吃不下”,但他稍作休整就去上自习,写作业到晚上。即便是雨天,训练也不停歇;各种节假日更是基本没有休息过,从2003-2008年,他连续六年的春节都没有回家,大年三十的上午还在训练。除此之外,他在学业上也丝毫不敢懈怠,一直保持着不错的成绩,“我们运动代表队的要求是要全面发展,一旦学习落后了立马就停训,回去补习功课。” 胡凯特别擅长思考,会通过观察和总结来调整自己的身体状态和训练状态,“李教练对我们有一个要求,就是让我们每天都要写笔记,记下自己训练的感受,他定期检查”。在这张弛有度的训练模式下,他一直维持着比较好的状态,训练成绩也不断提升。在刚开始练短跑时,他仅练习3个月就达到了国家一级运动员水准,8个月就达到国家健将水准;在进入清华接受专业训练之后,他于2004年8月获得全国田径冠军赛暨大奖赛总决赛男子100米、200米两项冠军。渐渐地,胡凯获得了许多关注,因为即便在赛场上也总是戴着眼镜,被许多人称为“眼镜侠”“眼镜飞人”。

2004年全国大学生运动会获200米冠军 那时的胡凯心里始终有一个“奥运梦”,这个梦是李教练种下的。2001年北京申奥成功之后,李教练来到青岛,和胡凯一家见面之后一起在附近走动。转到崂山时,李教练对胡凯父亲说:“崂山是人杰地灵的地方。我们一起许愿,希望在7年之后,您儿子能够参加北京的奥运会。”胡凯回忆道:“那个时候是第一次有人告诉我,咱们一起闯一闯,看能不能参加奥运会。”许多年后,胡凯在《“老李”和我的清华故事》中写道,“‘老李’你的火苗一点都不小,它用了19年点燃过一个孩子的梦想,烧掉了他所有的“内卷”,现在又唤醒他用一生去寻找那个曾经触摸到,却又不慎丢掉的感觉:不徐不疾、恰逢其时,这也许就是‘顺其自然’吧。”

胡凯(右一)与李教练合照 2 中国首个百米世界冠军 2005年的8月17日,胡凯在世界大学生运动会迎来了他的“成名一战”。那晚,土耳其伊兹密尔的夜空被体育场的强灯照得透亮。伊兹密尔是地中海旁边的一个海滨城市,感觉很像胡凯的家乡青岛。比赛前,团部的领导对他说:“要是拿下一枚奖牌,回去请你吃烧鸡!”在大运村,吃烧鸡是一件非常奢侈的事情,于是胡凯顿时觉得“特别振奋”。彼时23岁的胡凯带着来自家乡的熟悉感与对“烧鸡”的期待,就这样站上了世界大学生运动会百米决赛的跑道。 进入赛场后,他变得“十分投入”,好像已经隔绝了所有声音,屏蔽了所有赛场上的嘈杂——那是中国运动员第一次站上世界级百米决赛的跑道。而在两个月前的全国锦标赛上,他腿部受到严重拉伤,才刚刚得到恢复。 枪响刹那,这个戴眼镜的男生像出膛的子弹般弹射出去。前三十米,他保持着低头压肩姿势;抬头挺直瞬间,余光里早已看不见对手的身影。但跑到五十米处时,受伤的腿后群肌突然传来异样,“感觉稍微有点紧”。"当时听见后面有风声,我知道有人要追上来了。"胡凯回忆道。那个时刻,他想起李教练常说的:"短跑要快,先要学会慢。"他强迫自己放松,"千万要冷静,千万不要拼"。三步之后,不适感消散,十步之后,对手的脚步声再度远去。

胡凯在大运会赛场 10秒30!电子屏亮出成绩时,看台上爆发出中文的呐喊。一面五星红旗从记者席飞落,胡凯下意识接住,披在肩头绕场奔跑。镜头捕捉到他拍着胸前的"CHINA"字样对看台大喊“中国”。他说:"那时候就觉得,金牌要是胡凯个人拿没意思,为中国拿才有意义!”

胡凯在大运会夺冠 这场胜利被铭刻进中国体育史——中国田径历史上直道项目的第一个世界冠军,由一位纯学生运动员夺得。同年11月,他又在第四届东亚运动会男子100米决赛中摘金。2006年2月,刚刚冬训结束的胡凯在全国室内田径锦标赛北京站男子60米、200米决赛中获得金牌,其中60米平全国纪录。同年,胡凯获得CCTV十大体坛风云人物和中国体坛殿堂级大奖十佳劳伦斯冠军奖的最佳新人奖。回忆起那一年的辉煌,胡凯表示“心态上其实没有什么变化”,“比起获得冠军,更在意自己有没有突破,能不能以最好的状态去发挥”。尽管这一年取得不少荣誉,但“伤病”总是紧随其后。事实上,在胡凯的整个职业生涯中,“伤病”也总是一个绕不开的坎。 3 坠落后再度升起,冲进奥运决赛 2006年2月的比赛后,胡凯的腿开始感到不适,再后来参加在意大利举行的三国对抗赛时,伤势开始变得严重,“压腿的时候都非常疼”。养伤到全国锦标赛期间,开始采用“刺激疗法”。比赛前学医的师母往他的腿部刺痛点扎针,然后充分揉捏之后找到疼痛到麻木状态之后再上场比赛。虽然锦标赛他咬牙夺得100米冠军,但由于比赛中的极限发力,伤势也愈发严重了。 在亚运会比赛前,参赛队伍到英国比赛接力。胡凯在接力跑到最后20米时,感觉“后腿肌肉一下子脱槽‘跳’出来了”,咬牙跑完后,他的腿也严重拉伤了。而后的整个亚运会集训期间,都是他痛苦的治疗期。“每次进治疗室前,我都要做20分钟心理准备才敢进去,”胡凯描述,“伤到的地方很深,扎针到后来,腿的整个表皮都变成了青紫色的。” 伤病也严重影响了他在赛场上的发挥。亚运会因为身体原因留下遗憾,于是他冬训期间拼命练习,结果开春之后伤势加重,蔓延到了大腿肌肉和骶髂关节。“每次师母都拿那么长和粗的针,从腿的一头扎到伤势处,”胡凯拿手比道,“现在想来还心有余悸。”受伤病影响,在那一年的训练中和赛场上,他的成绩总是不达预期。2007年的全国大学生运动会,在曾经一战成名的赛场上,他单项比赛只拿到了第六名,媒体更是将这一表现报道为“眼镜飞人令人大跌眼镜”。从巅峰一下子跌落到谷底,一面忍受伤痛折磨,一面承受心理落差,尤其是奥运会临近,为取得比赛资格还要面对比赛压力,胡凯直言“迅速下滑的成绩对我是致命的打击,曾一度想要放弃了”。

胡凯在进行跑步训练 在那样的时刻,李教练和师母一直在鼓励他,对他说:“我们允许你失败,但不允许你不去尝试。”有一次,胡凯在杂志上看到曼德拉的名言:“人生最大的光辉不在于永不坠落,而在于坠落后总能再度升起。”“我那时候就想,也许我已经坠落了,但我不能一直坠落下去,”胡凯笑道,“鸡汤有时候还是管用的。” 2007年冬天,他振作起来,跟着李教练参加冬训。在积极的治疗和恢复下,他发现自己的状态在不断好转,熟悉的节奏和力量感也在恢复。冬训结束后,在2008年开春的第一场室内比赛他就拿了冠军。同年5月的“好运北京”赛,他在决赛前小腿突然抽筋的情况下咬牙坚持,100米跑了10秒24的好成绩,达到了奥运会单项参赛标准。后来在接力项目上和团队又去参加了几次亚洲巡回比赛,也拿到了奥运会4*100米接力的比赛资格。2001年种下的奥运梦,历经7年熬炼,终于成真。

胡凯在奥运赛场 站在2008年的奥运会短跑赛场上,胡凯比赛前兴奋得睡不着觉。单项100米他闯入了第二轮,这在当时创造了我国在田径百米赛场上的最好成绩;男子4*100米接力闯入了决赛,也是中国在该项目历史上的首次。尽管伤病已经让他难以逾越极限,但重鼓勇气后来到新的山巅,就连遗憾也成为了别样的风景。 4 让体育成为人生的"节奏器" 2009年全国运动会后,胡凯退役。2013年,胡凯在清华大学取得博士学位并受聘留校。从学生运动员到青年教师,胡凯逐渐从清华体育精神的感受者变成了建设者、传承者。 清华的体育传统已有百余年历史了,中国著名体育教育家马约翰先生曾在清华任教52年,在他的影响下,清华人十分重视体育。1964年蒋南翔校长在全校讲话时提出“争取至少为祖国健康工作五十年”,从此,这句脍炙人口的号召成为清华大学博大精深的文化理念中重视体育、崇尚体育的一个标志。而大家熟悉的“无体育,不清华”的诞生,胡凯也是见证者。2014年,清华研究生会的同学们在为研运会发愁时,有人提议借鉴"无兄弟不篮球"的口号,创造了"无体育不清华"的群名。胡凯回忆道:"这个口号随着他们制作的Flash动画在第一堂体育课上播放,没想到一下子火了,因为它戳中了所有清华人的心声。"

胡凯为清华同学做“清华体育精神”主题分享 在清华教授体育课时,胡凯一直都在将他学生运动员的训练经验与清华“体教融合”的理念结合起来,让尽量多的学生都能通过锻炼获得强健的体魄。他曾遇到过立定跳远仅1.6米的男生(清华及格线是2.28米),面对体育能力不达标的学生,胡凯一般采取鼓励为主的态度,告诉学生:“清华允许能力暂时达不到的人,但不允许不愿努力的人”,以此来鼓励学生通过积极认真的锻炼来强健体魄、取得进步。 胡凯做学生运动员的时候,李教练常用“20快20慢”来训练他们。当时教练会把100米划成20米一格,跑步的时候每20米快就要跟着20米放松,但这不仅仅是变速练习。“20米快是把身体机能迅速调动起来,20米慢其实是需要找一个放松的感觉”,实际上就是要学会调节松紧度,找到一个恰当的节奏。

胡凯在校田径队担任主教练 “在我的课堂上,我也从来不会要求学生跑起来就拼命。”胡凯说,身体素质和体育成绩的提升是一个循序渐进的过程,永远都要给自己的身体一个慢慢适应的过程。"就像人生要有张有弛,我们让学生在体育中培养调节节奏的能力。”胡凯观察许多清华学生,发现很多学生都只会两种状态——赶deadline时的拼命和完成后的躺平,而缺少一种中间状态。“实际上清华学生最应该找到的恰恰是一个平衡的节奏。” 5 人生如忒修斯之船,不变初心 回想起从学生运动员到教师的转变,有一些珍贵的感受胡凯时常会想起。比如在李教练的督促下,从2001年到2009年他每天都在做训练笔记。有时候训练很累了,还会坚持把自己训练的心得和体会,包括身体的状态都写在笔记本里,让他始终对自己的身体状态保有清晰的感知。如今在许多年后再来翻阅,有些虽然记录得也很简单,但七八年的训练脉络也跃然纸上,这总让他回忆起做学生运动员时追求卓越的初心。

李教练批阅过的训练笔记 胡凯2013年留校工作时,担任的是校团委副书记,除了管理体育相关工作,还需要担任清华跨年晚会的总导演。有一次他在紫荆公寓,听见文体部的同学谈论起他,说要是他来管晚会,晚会就“完了”,结果这一下燃起了他的斗志。“说实话我压力也很大,隔行如隔山”,但是不服输的劲儿让胡凯一下子就想着自己肯定要把这晚会办得圆满。在晚会前他跟文体部的几个骨干一起连着熬夜,互动环节想出了利用四旋翼体现清华同学的科技特征,然后在舞台上设置比赛,奖品由四旋翼送上来。最后这一环节取得了很好的效果,那一场跨年晚会也非常圆满地结束了。晚会结束后,观众看完电影离场之后已经是凌晨四点多,胡凯一个人坐在空荡荡的舞台上,让他一下子穿越回了2005年,在大运会比赛结束后回到宿舍,洗完澡之后搬了把凳子在天台上坐着。同样是在任务完成后独自坐在空荡荡的场地里,周围漆黑一片,那种穿越时空的通感告诉他——虽然身份从运动员变成了老师,但对极致追求的初心从未改变。 2019年,胡凯被借调到冬奥组委会,担任志愿者部的综合处处长。这个工作带给他最大的感受是“接触到了以前在高校接触不到的事情,比如大的机构是怎么运转的”,机构更看重的是组织的严密性、流程的正当性,以及工作的界限,任何事情都要明晰责任。“所以在整个冬奥过程中,我接触到了整个中国社会行政体系的运行机制。” 冬奥会和冬残奥会后,组委会人员分批遣散,胡凯也回到清华大学体育部继续工作。回想起多年的经历与身份的转变,他常用“忒修斯之船”来比喻自己的人生经历。“忒修斯之船”是一个古老的哲学命题,当一艘船不断坏不断修,很多年后你还能说这是同一艘船吗?“这就对应到了我人生的经历,从学生运动员,到晚会导演、冬奥组委,然后当体育老师,在这些经历里我不断在变化,有一些新的思考,但只要我最初的目标和初心没有改变,我就仍然是之前的那个我,也就是‘同一艘船’。” 胡凯总是告诉自己的学生,一生一定要坚持两件事情,一件是体育锻炼,一件是多读书。“运动实际上是身体达到一个极限后去体验生命的过程,是一种体验;而读书是一种验证,不同年龄阶段读同一本书会有不一样的感受,这是阅历的验证。”实际上,胡凯自身就在不断践行这两点,追求卓越的体育精神不断地在他人生的多个阶段体现。最初的“眼镜飞人”胡凯,如今仍奔跑在清华体育精神的传承路上,同时也在自己的人生路途上看过了许多风景,仍不断地翻山越岭,大步向前。

瞬息万变的世界给了青年人太多选择,以至很多人在面对人生议题时会变得迷茫。 或许人生没有标准答案,每个人都是一种参考。 在清华大学114 周年校庆之际,4月22日晚7点,“人文清华”讲坛推出青年学者专场第二季,3位清华80后学者,中国首个百米世界冠军胡凯、社会学学者严飞、历史学者周思成联袂推出“人生没有标准答案”,带来他们在各自领域的观察、思考和体悟。

演讲简介 1

胡凯,2001年进入清华大学经济管理学院学习,2013年博士毕业后留校工作,任校团委副书记。2016年任清华大学体育部副主任。2019年选调北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会人力资源部志愿者工作处任处长,2020年任北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会志愿者部综合处处长,2021年被清华大学体育部聘为副教授,2022年任清华大学体育部副主任。运动员期间曾获第二十三届世界大学生运动会100米冠军,第四届东亚运动会100m冠军,大阪国际田联大奖赛100m冠军,北京奥运会男子100m进入第二轮,男子4*100m接力进入决赛,曾获CCTV十大体坛风云人物和中国劳伦斯十佳运动员。 演讲内容简介 INTRODUCTION 他一路从清华园跑向世界,是中国第一个百米世界冠军。作为百米跑道上飞驰的“眼镜飞人”,他领悟的心法却是“跑百米,想快就要慢”。让我们一起跟随胡凯老师,学习“放松肌肉”,思考如何在人生的田径场跑出自己的节奏~ 2

严飞,清华大学社会学系副教授,研究兴趣为历史社会学、文化社会学、政治社会学,著有《世界作为参考答案》《悬浮:异乡人的都市生存》《穿透:像社会学家一样思考》《学问的冒险》《城市的张望》等多部著作,看理想热门音频节目《像社会学家一样思考》《身边的陌生人:社会学家的10次追问》等主讲人。 演讲内容简介 INTRODUCTION 横跨二十多年的田野调查,他透过真实的个体理解时代。如何走出自我,看见他人,看见多元世界的丰富性,放下对标准答案的追寻,活出清醒而自由的人生?和社会学学者严飞老师一起,从世界寻找参考答案~ 3

周思成,清华大学人文学院历史系副教授,主要研究领域为蒙元史、民族史、军事史和法律史,在《历史研究》、《民族研究》、《中国经济史研究》、《西域研究》等刊物发表学术论文50余篇,已出版作品《大汗之怒:元朝征伐日本小史》《规训、惩罚与征服:蒙元帝国的军事礼仪与军事法》《隳三都:蒙古灭金围城史》《王安石“强辩”考:十一世纪中国政治的常识与诡辩》等,另有译著多部。 演讲内容简介 INTRODUCTION 大变革的时代,“以史为鉴”不再是万能钥匙?我们如何看待历史的作用?跟随历史学者周思成老师,了解普通人如何通过历史的棱镜,超越有限生涯,扩充心量,从生活环境的限制中获得解放~ 原标题:《“眼镜飞人”胡凯,奔跑在清华体育精神的传承路上(内附讲座预告、领票攻略)》 (责任编辑:) |