|

上游新闻·重庆晚报慢新闻记者 何浩/文 毕克勤/图 日前,重庆市体育局和重庆市大田湾全民健身中心联合发起了“大田湾记忆”征集活动。大田湾体育场是1949年后,我国修建的第一个甲级体育场,至今经历了60余年风雨仍在使用。在大田湾体育场旁边有座跳伞塔,它比大田湾体育场还要年长10余岁,在这次“大田湾记忆”征集活动中,不少关于跳伞塔的老物件和记忆又成了热门话题,关于这座塔的故事你还记得吗? 日前,上游新闻·重庆晚报慢新闻记者采访了当年的跳伞运动员和珍藏有当年跳伞证以及老照片的市民,曾经塔下花样年华的运动员,如今都已白发苍苍或作古,今天来听听他们的故事。

▲跳伞塔老照片(图片来源:文化渝中)

▲跳伞塔周边变化大 奇怪的柱子 为培养飞行员提供训练场所 今天,坐车从两路口往大坪方向,还能通过挤挤挨挨的楼群间隙看见大田湾附近一根高高的水泥柱子,年轻一代的重庆人和外地人多半会对繁华的市中心上矗立的这根神秘的柱子好奇。但是对上了年岁的重庆人来说,水泥柱顶上伸出的塔臂和塔圈,就像是老朋友在向他们招手一样。

▲钢筋混凝土圆柱形塔身 “从小就知道两路口的跳伞塔,那是为抗战胜利立了功的,也是我们小时候的记忆。”家住两路口健康路、68岁的肖升民告诉记者,他在塔下长大,从小就听长辈摆了不少关于跳伞塔的龙门阵。 据渝中区文管所资料显示,跳伞塔建成于1942年,由建筑大师杨廷宝设计。“这是中国也是亚洲第一座跳伞塔。”渝中区文管所相关负责人介绍,1938年10月4日,9架日本飞机进入重庆,向广阳坝机场投弹30余枚,又飞过渝中半岛,在牛角沱一带投了几枚炸弹。为了抵抗轰炸,政府设法重建空军。 正是在这种背景下,当时的重庆陆续开工修建九龙坡机场、白市驿机场等,此外,培训飞行人员也成了当务之急,跳伞被纳入了训练计划。上述相关负责人介绍,1941年10月,跳伞塔开始修建。第二年,跳伞塔建成,为抗战时期培养飞行员提供了重要的训练场所。

▲跳伞塔有关记事碑 最好的年华 被选进跳伞队能吃“特殊伙食” 当时,跳伞塔除接受专业训练外,也向普通市民开放。市民可在每天上午9点到11点,下午3点到5点去训练。上述相关负责人介绍,据《大公晚报》报道,1942年8月14日,重庆举行第一次伞塔跳伞比赛,掀起一股跳伞热。据统计,从1942年至1946年,参加跳伞人数近8万人。 1949年以后,有关部门对跳伞塔进行了多次维修,并培养造就了一批批优秀的跳伞运动员。家住大坪七牌坊社区的宋代碧,就曾是跳伞队的女队员。 头发花白的宋代碧鼻梁上架着一副眼镜,穿着碎花裙子,接近1.75米的个头显得十分高挑,一点也看不出来是位75岁的老人。宋代碧告诉记者,她是在位于和平路的重庆十二中读初中时被选进跳伞队的,从1960年至1961年,每个寒暑假都会到跳伞塔去集训跳伞。

▲宋婆婆愉快地回忆当年跳伞经历 “当时学校就让我去体检,也没有说原因。我记得有一项检查就是坐在旋转的椅子上,猛然停下,辨别方向。有点像现在考飞行员体侧的一个项目。”宋代碧笑着说,很多去体检的人转了下来都吐了,她一点没事。而且她还是全校唯一一位被选上参加了寒暑假的跳伞队集训的学生。 “当时集训队从全市选拔了30人,我年龄最小,但个头最高。”宋代碧猜测,之所以被选进集训队,除了自己特别喜欢体育,另外就是接近1.75米的身高。 “不管怎么说,能进跳伞集训队是最高兴和自豪的,据说当时我们是作为四川省队的苗子在培养,心中有种优越感,另外还能吃饱饭。”宋代碧说,当时进队就发给他们统一的蓝色运动服,不仅一日三餐不限量,还有“特殊伙食”。比如经常能吃到肉,早上还有馒头、鸡蛋和油酥花生米。 这对于那个年代来说,进集训队能吃饱是最美好的事。

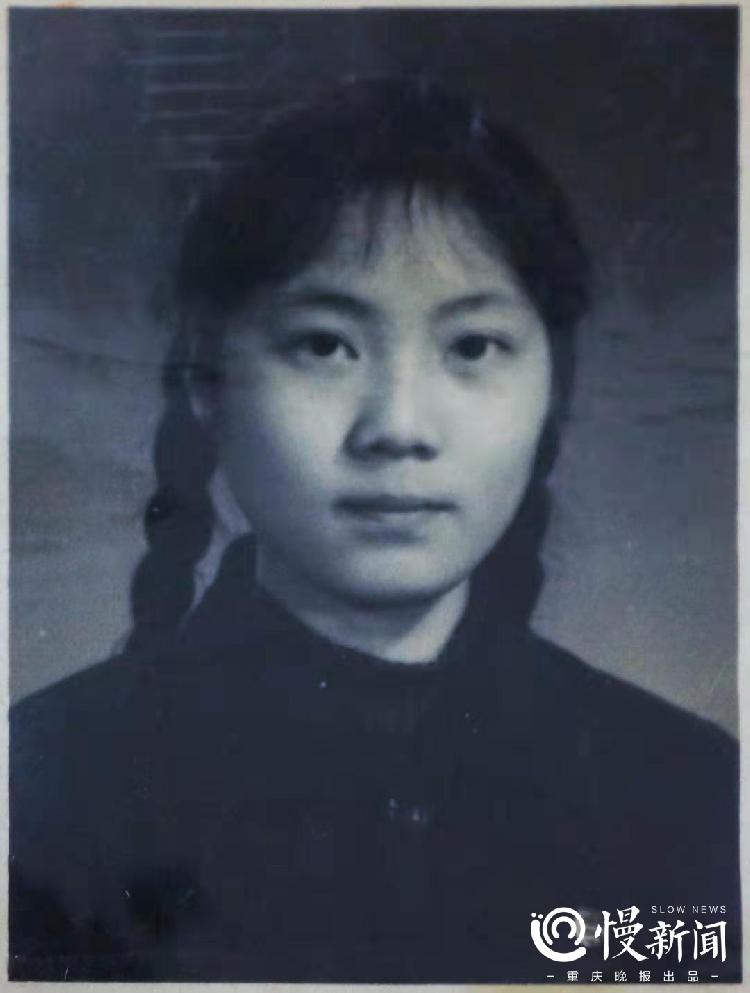

▲初中时期的宋代碧 第一次上塔 落入沙坑吃了满嘴的沙 寒暑假一两个月的集训都是封闭性的,当时跳伞塔区域是封闭起来的,外人不能进。 宋代碧说,他们住在大田湾体育场观众席下面临时搭建起来的房子里,早上5点钟就起床跑步,一直跑到鹅岭公园。白天理论课加跳伞实践,晚上还可以约上几个队友去体育馆打乒乓球。“当时体育馆平时也不进去,这也算我们跳伞队员的福利。” 跳伞塔通高38米,实际跳距只有28米,但是这个距离也有10层楼高度。由于身高最高,排在队伍最前排,第一次参加跳伞实践,宋代碧第一个上塔,那个临空跳伞的记忆对她来说终身难忘。

▲3个可升降的悬臂,伞衣挂在圆框上 “今天我们看到的塔上三个塔圈当时有撑开的伞,通过机械可以上下升降,队员在塔下通过塔圈慢慢上升,达到塔顶触碰机关伞包就会自动脱钩。”宋代碧说,自己就是悬挂在空中,而且离地面越来越远,不知道是紧张还是兴奋,手不小心碰到开关,没有心理准备就掉了下来。 “从20几米的高空中跳下来,被伞包拖着落入沙坑,吃了满嘴的沙……”宋代碧笑着对记者说,跳伞是个技术活,掌握风向、落地姿势都有方法,他们还要考核每个动作、着陆姿势。 不过宋代碧很自豪,她告诉记者,她是第一次跳伞,30位队员中还有真正从飞机上进行过跳伞训练的队员。“他们上去一样很紧张,有位队员告诉我,在半空中晃来晃去的,看见下面的人越来越小,头越来越晕。”

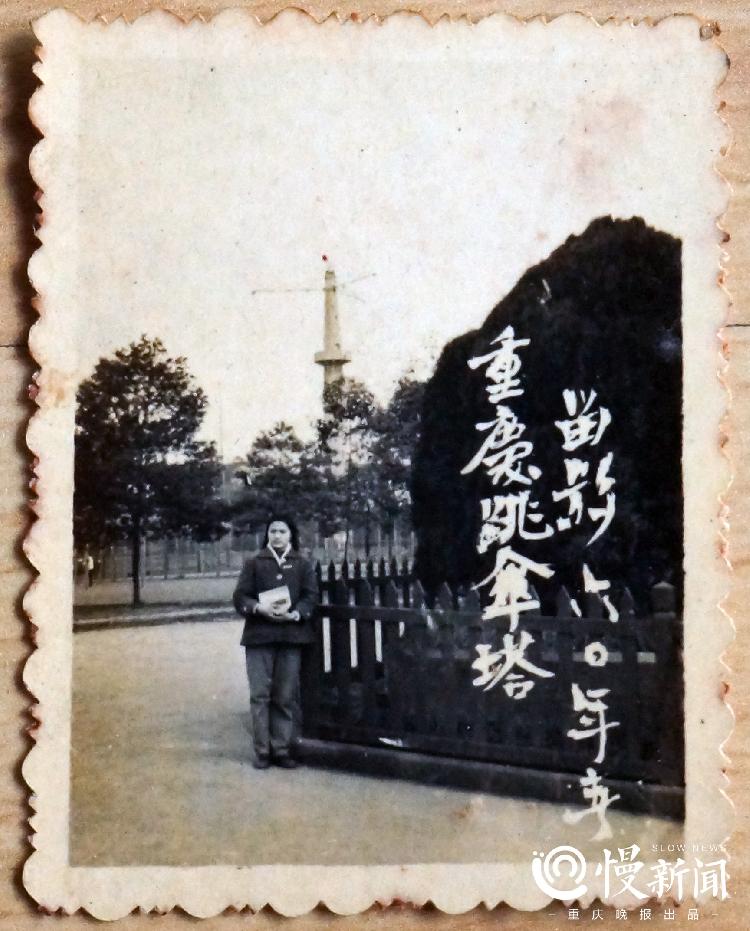

▲跳伞情景(图片来源:文化渝中) 泛黄的证书 要考察各种着陆姿势 和记者一同去采访宋代碧的摄影记者毕克勤老师和宋代碧有共同记忆,毕老师的母亲比宋代碧年长4岁,家里还珍藏有母亲项蒂兰留下的1958年跳伞时的跳伞证和1960年在塔下的留影。 “我母亲身高近1.6米,年轻时也喜欢运动,练体操平衡木和游泳,她当时还考了个类似于二级运动员的证书。”毕老师说,母亲很喜欢跳伞运动,对跳伞塔也很有感情,1960年还专门回塔下留了影。

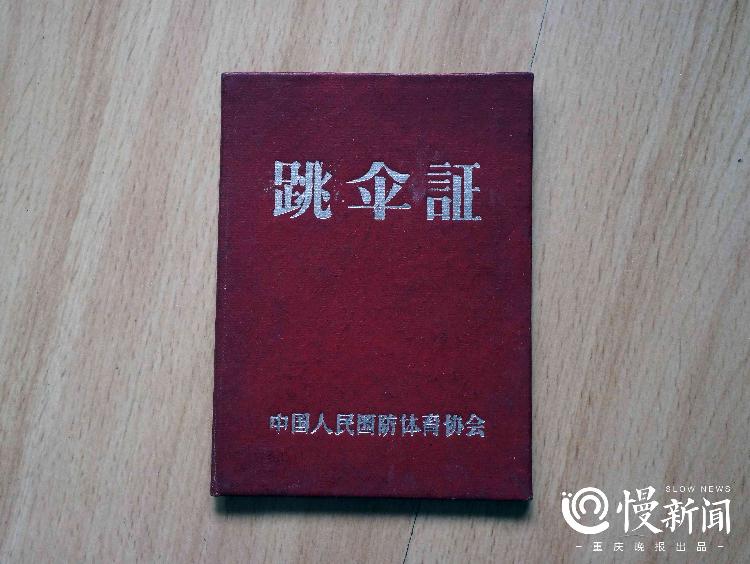

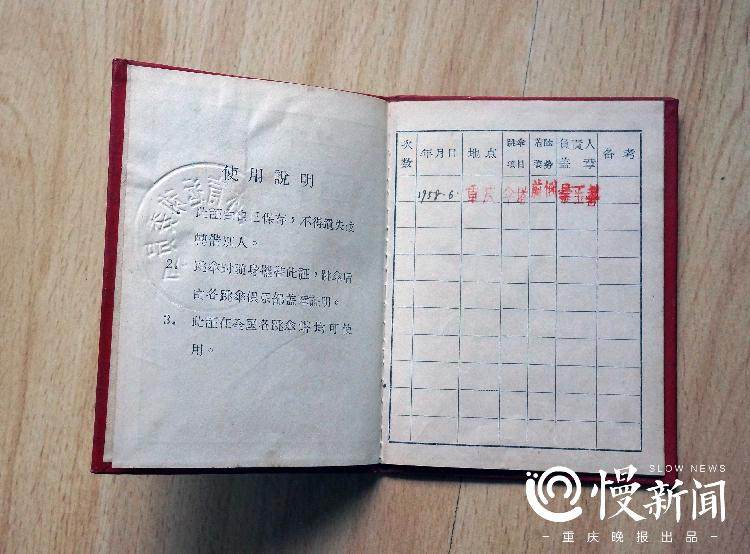

▲项女士参加跳伞训练后的留影 记者看到,红色封皮的跳伞证下方写着“中国人民国防体育协会”几个字,证书内有毕老师母亲项蒂兰的职业、年龄、简历和年轻时的黑白照片,其中还有宋代碧说的着陆姿势考核和考评负责人的盖章。 而且,证书使用说明指出,此证在全国各跳伞塔均可使用。

▲项女士当年的跳伞证 毕老师说,上个世纪八九十年代,跳伞运动衰落后,跳伞塔的三副塔臂和塔圈朽坏,遭到拆解。后来又险些遭受搬迁的命运。在文物保护者及各界的齐心努力下,跳伞塔得以在原址维修加固。 2000年跳伞塔被列为市级文物保护单位。渝中区文管所相关负责人告诉记者,前几年又对跳伞塔进行了修缮,对朽坏的塔臂和塔圈进行了恢复。目前,跳伞塔保存完好。

▲项女士跳伞记录 多知道点>> 将打造大田湾体育产业带 上游新闻·重庆晚报慢新闻记者了解到,目前,渝中区正在打造大田湾及劳动人民文化宫传统风貌区。在今年举行的渝中电创园数字经济及重点地块招商推介会上,相关负责人表示,渝中区大田湾体育场一带将打造大田湾体育产业带。 其中,配合推进由市体育局牵头策划的大田湾体育场保护和利用工程,加快推进大田湾-文化宫-大礼堂文化风貌片区整体保护,合理利用好资源,推动产业转型升级,打造国内领先、国际知名的体育产业领域“政用产学研”结合的示范研究院。 (责任编辑:) |