|

2月13日,第60届世界新闻摄影比赛(荷赛)获奖作品在荷兰阿姆斯特丹揭晓,中国摄影师王铁君拍摄的体操女童《汗水铸就中国梦》获得日常生活类单幅二等奖。 “又是体操!”得知此消息的中国网友不约而同地感叹道。的确,中国体育类题材已11次获荷赛奖,其中以中国体操为主题的就占了七席。 在西方媒体的语境中,中国运动员形成了固有的“刻板印象”,他们刻苦训练的画面也成了“妖魔化”中国体育的“武器”。 值得玩味的是,此次体操主题的照片,王铁君原本报名参赛的类别是体育类组照,但荷赛评委会不仅调整了他的参赛类别(从体育类改到了生活类),还从组照中抽取了单张进行评选。

照片情感丰富,更能打动评委 王铁君的作品中文名称为《汗水铸就中国梦》,英文为Sweat Makes Champions,作品的内容是徐州少儿体校中4位体操娃娃靠在墙边做着30分钟的脚趾压力训练。 从画面的黑白色调和人物表情来看,几位女童都露出了忧伤的表情。 摄影师王铁君是徐州市摄影家协会副主席兼秘书长,在他看来,这幅获奖作品虽是偶然之作,但“得奖是在意料之中”。 在接受腾讯采访时,他认为自己拍摄的照片情感丰富,更能打动评委。

王铁君说自己的这张获奖作品拍摄于2016年7月,他在徐州少儿体操学校拍摄了一个星期,这幅获奖作品只是自己10张投稿作品的其中一张。 从荷赛出现体育类图片以来,体操就和中国联系在了一起。 1983年,法国摄影师Gérard Rancinan以“备战奥运的体操小将”为主题获得了当年的体育故事类一等奖,这让中国面孔首次出现在荷赛体育类作品中。 目前,以体操题材获得荷赛奖的中国摄影师已经有4位。

美国孩子出成绩,就是享受体操? 在王铁君得奖后,有网友认为这是一幅刻意迎合西方媒体口味的作品。 传统体育人材培养模式,加上竞技体育的残酷性,很容易让西方媒体对于中国竞技体育产生误读,这甚至已经成为了他们对中国体育的“刻板印象”。 去年,英国《每日邮报》曾在社交媒体上以“中国就是这样拿奥运金牌的”为题发布了一组有关中国体操的照片。

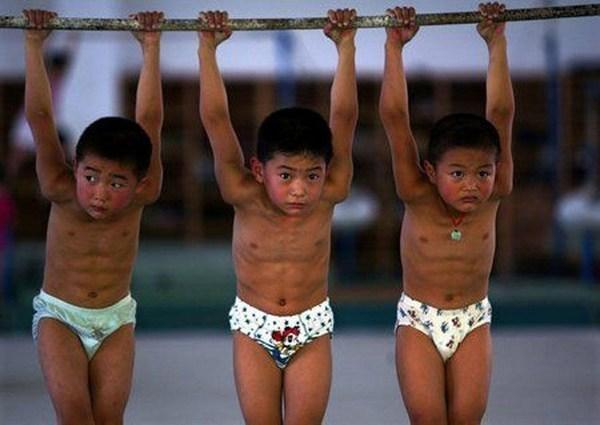

这组图片展示了中国儿童日常训练的场景,其中一个练习体操的6岁小姑娘悬空吊在杠上、膝盖绷直,一旁的教练为她擦去眼里的泪水。 这组图片立即在国内引发轩然大波,一篇名为《体操女童的存在,是我们这个社会的耻辱和伤口》的文章更是称,“中国的竞技体育,完全就是一种比中六合彩还难的人生赌博。” 但随后,奥运体操“五金王”邹凯在接受澎湃新闻的采访时表示,任何运动项目的训练都很艰苦、也都存在风险,况且中国体操早都不是人们想象中的那样了。 “其实大部分人都对我国体操不是很了解,现在所有的运动项目都是人性化的,以前可能是在摸索,走了很多弯路。” 随后《工人日报》更是直接对此提出质疑,“美国孩子练出成绩,就是‘热爱体操、享受体操’,我们的运动员拿到金牌,就是反人性,就是金牌机器。请问,天底下有这样的道理吗?”

关于荷赛奖对中国体操的热衷,中国人民大学的任悦老师给出了一种解释。 他曾在一篇文章中写道:追逐热点题材,寻找认知上的熟悉感,这其实体现了荷赛的局限性。 “对于西方评委来说,中国体育运动的崛起被媒体反复报道,从而成为他们认识中国的刻板印象之一。在众多的中国题材中,一些本地人感兴趣的题材可会被忽略,而热点题材则成为对于西方评委辨识度高的作品。” 在任悦看来,荷赛的评委要在短时间浏览大量作品,根本来不及进行深入的研究和探讨,“因此,荷赛的获奖作品只是世界的一个侧面,而且更可能是一个被反复强调的侧面。”

他认为从构图、技巧这张照片是没有问题的,从内容上来说的确是西方评委喜欢的类型。而这样一个细节更说明了问题: 王铁君原本报名参赛的类别是体育类组照,但荷赛评委会不仅调整了他的参赛类别,还从组照中抽取了单张进行评选。 在陈荣辉看来,评委之所以这么做就表示这张照片并不属于体育类而是生活类,“他们可能认为,这就是中国孩子的日常生活吧。”

对于这种符号化的误读,陈荣辉说,“这是他们的缺陷,但你去参赛其实也是认可了他们的游戏规则。” 有意思的是,作为中国的另一个符号,大熊猫也在荷赛奖备受追捧。 “我发现老外拍摄中国大熊猫的照片也经常获荷赛奖啊,为什么这个没有在中国引起注意呢?”陈荣辉说。 (责任编辑:) |